北京大学林志强/张强院士《Cell Biomaterials》:脑病中的线粒体-从分子结构机制到靶向治疗

2025-02-24 BioMed科技 BioMed科技 发表于陕西省

脑部疾病发病率上升,传统治疗难干预病理机制。北大林志强和张强综述线粒体与脑疾病关系,纳米技术可靶向线粒体,虽有挑战但前景广,个性化治疗是方向,有望成治疗重要手段。

在全球人口老龄化趋势日益加剧的当下,脑部疾病的发病率呈现出显著上升态势,如阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病,以及恶性程度颇高的脑肿瘤等,这些疾病严重威胁人类健康,给医疗系统带来了前所未有的挑战。传统治疗手段往往仅能缓解症状,难以从根本上针对疾病的病理机制进行有效干预。在此背景下,线粒体靶向纳米疗法逐渐成为科研领域的研究热点,为脑部疾病的治疗带来了新的希望。

最近,北京大学林志强研究员和张强院士在Cell Press细胞出版社旗下期刊Cell Biomaterials上发表了题目为 “Mitochondria in brain diseases: Bridging structural-mechanistic insights into precision-targeted therapies”的综述,从多学科视角深入探究线粒体与脑部疾病的关系,并详细介绍了纳米药物递送系统如何通过精准靶向线粒体及其分子生物学机制,为脑疾病的靶向治疗提供了新视角。

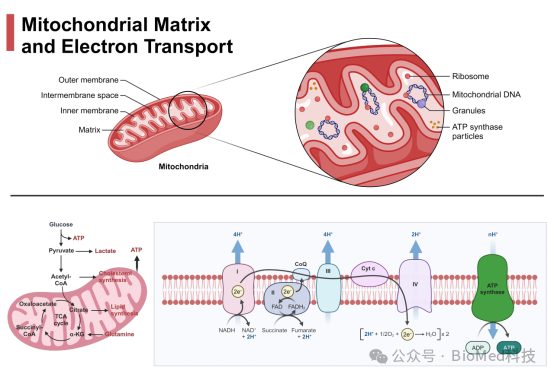

线粒体:细胞的 “能量枢纽” 与疾病调控关键节点

线粒体作为细胞的 “能量工厂”,在细胞的生命活动中占据着举足轻重的地位。它通过氧化磷酸化这一复杂而高效的过程,将营养物质转化为细胞可直接利用的能量 —— 三磷酸腺苷(ATP),为细胞的各类生理活动提供能量保障。不仅如此,线粒体还深度参与细胞信号传导、代谢调控以及细胞死亡等重要生理过程。线粒体拥有独特的双膜结构以及独立的基因组,这使其在细胞内具备一定的自主性。其功能的维持依赖于线粒体生物发生、自噬等精细且相互协调的调控机制。线粒体的结构和功能完整性对细胞的正常运转至关重要,任何细微的变化都可能引发连锁反应,影响细胞的生存和功能。然而,当线粒体的正常功能受到干扰时,便可能成为疾病发生发展的 “导火索”。在脑部疾病的病理进程中,线粒体功能障碍扮演着极为关键的角色。以神经退行性疾病为例,线粒体功能异常会导致能量代谢失衡,神经元因能量供应不足而逐渐受损凋亡。同时,线粒体呼吸链功能异常会促使活性氧(ROS)大量产生,引发氧化应激反应,对细胞内的蛋白质、脂质和核酸等生物大分子造成损伤,进一步加剧神经元的损伤程度。

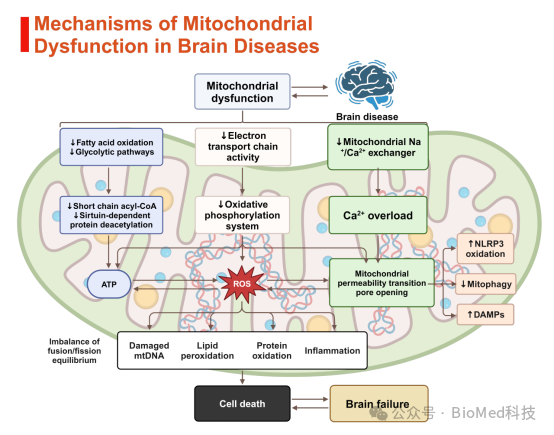

脑部疾病中的线粒体功能障碍困境

神经系统对能量的需求极高,尽管其重量仅占人体的 2%,却消耗了全身 20% 的氧气。神经元的正常功能高度依赖线粒体持续稳定地供应 ATP,以维持细胞膜离子梯度的稳定、神经递质的合成与释放等重要生理过程。一旦线粒体功能受损,神经系统将首当其冲受到影响。在阿尔茨海默病的发病机制中,线粒体功能障碍与疾病的发展进程紧密相连。研究表明,患者大脑中的线粒体存在形态和功能的改变,如线粒体膜电位降低、呼吸链复合物活性下降等。这些变化不仅导致能量生成不足,还伴随着氧化应激水平的升高,进而促使淀粉样前体蛋白(APP)异常加工,产生过量的淀粉样 β 蛋白(Aβ)。Aβ 聚集形成斑块,引发神经炎症,导致神经元死亡。此外,线粒体功能障碍还会干扰 tau 蛋白的正常磷酸化过程,促使神经原纤维缠结的形成,进一步加重病情。帕金森病同样与线粒体功能异常密切相关。除了线粒体复合物 I 活性下降外,帕金森病相关基因的突变会破坏线粒体自噬功能,使得受损线粒体在细胞内累积,释放有害物质,最终导致多巴胺能神经元变性死亡,引发帕金森病的运动症状。在脑肿瘤领域,胶质母细胞瘤作为最常见且恶性程度极高的原发性脑肿瘤,其治疗面临诸多挑战。其中,GSCs 对线粒体代谢的高度依赖是导致治疗困难的关键因素之一。GSCs 通过调节线粒体的动态平衡,维持其干细胞特性以及对放化疗的抵抗能力。研究显示,抑制 GSCs 的线粒体功能能够有效降低其增殖能力和肿瘤形成能力,为脑肿瘤的治疗提供了新的思路。此外,创伤性脑损伤和缺血性中风等急性脑部疾病也与线粒体损伤密切相关。在这些疾病发生时,线粒体的结构和功能迅速受损,导致能量代谢崩溃、ROS 大量产生以及细胞内钙离子超载等一系列病理变化,进一步加重神经细胞的损伤,严重影响患者的预后。

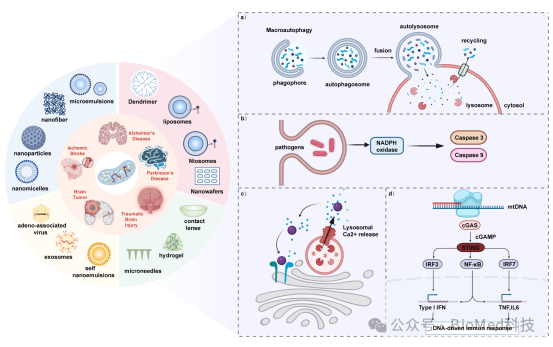

纳米技术驱动线粒体靶向治疗新突破

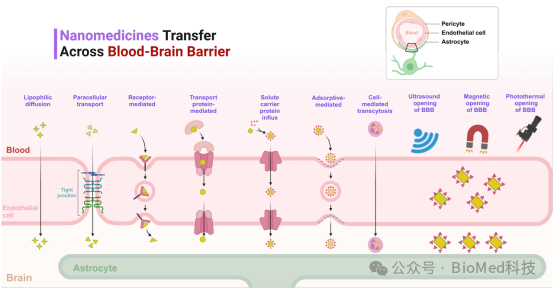

传统的治疗方法往往难以精准地作用于线粒体,改善其功能。而血脑屏障(BBB)的存在,更是给脑部疾病的治疗增加了巨大阻碍。BBB是一种位于脑毛细血管壁和神经组织之间的特殊结构,它由脑血管内皮细胞、基底膜、周细胞以及星形胶质细胞的终足等组成。这一结构极为紧密,普通的毛细血管主要由内皮细胞和周细胞构成,相比之下,BBB的结构更加复杂。其脑血管内皮细胞间形成了紧密的连接,像ZO-1、VE-钙粘蛋白等跨膜蛋白相互作用,阻断了分子通过细胞间隙(即旁细胞途径)进入大脑的通道,使得绝大多数药物难以通过。同时,BBB上还表达多种外排蛋白,如P-糖蛋白(P-pg)、多药耐药蛋白(MRPs)等,这些蛋白会将进入内皮细胞的药物泵出,进一步降低了药物在大脑中的浓度,导致治疗效果大打折扣。超过98%的小分子药物和几乎所有的大分子药物都难以有效穿过BBB到达脑部病灶,这使得脑部疾病的治疗面临巨大挑战。

纳米技术的出现为解决这一难题带来了新的契机。在针对线粒体的治疗中,纳米技术的优势尤为突出。线粒体具有独特的膜电位,其内膜相对于外膜呈负电性。基于这一特性,科研人员可以设计带有正电荷的纳米颗粒,使其能够利用线粒体膜电位的驱动,主动向线粒体富集。除了利用线粒体膜电位进行靶向,还可以通过修饰纳米颗粒表面的配体来实现更精准的线粒体靶向。纳米技术还可以与多种治疗手段相结合,进一步拓展其在治疗线粒体相关脑部疾病中的应用。例如,将纳米技术与基因治疗相结合,可以将治疗基因高效地递送至线粒体,纠正线粒体基因缺陷,修复线粒体功能。此外,纳米技术还可以与光热治疗、光动力治疗等物理治疗方法相结合,实现对线粒体的精准破坏或功能调节,用于治疗脑肿瘤等疾病。

【总结】

线粒体靶向纳米疗法作为脑部疾病治疗的前沿领域,尽管目前面临诸多挑战,但前景依然广阔。未来的研究将聚焦于进一步优化纳米载体的设计,开发更加高效、安全、智能的纳米递送系统。通过深入研究线粒体生物学和疾病机制,有望发现更多新的治疗靶点,为开发针对性更强的纳米疗法提供理论基础。多学科的交叉融合将成为推动该领域发展的重要动力。纳米技术、分子生物学、神经科学、材料科学等多学科的紧密合作,将为线粒体靶向纳米疗法带来更多创新思路和技术手段。例如,结合基因编辑技术,精准调控线粒体相关基因的表达,修复线粒体功能;利用先进的影像学技术,实时监测纳米药物在体内的分布和作用过程,为治疗方案的优化提供依据。个性化治疗也是未来的发展方向之一。由于脑部疾病的复杂性和个体差异,不同患者对治疗的反应可能存在很大差异。通过对患者的基因、蛋白质组学和代谢组学等多组学数据进行分析,制定个性化的治疗方案,能够提高治疗的精准性和有效性,为患者带来更好的治疗效果。线粒体靶向纳米疗法为脑部疾病的治疗带来了新的希望和方向。在众多科研人员的共同努力下,随着技术的不断进步和研究的深入,这一创新疗法有望在未来成为脑部疾病治疗的重要手段,为广大患者带来福音。

北京大学林志强研究员和张强院士为论文的共同通讯作者。

北京大学博士研究生廖峻,山东大学助理教授何文秀,北京大学博士研究生李丽莎为论文的并列第一作者。

论文受到了国家自然科学基金和北京市自然科学基金的资助。

原文链接:

https://www.cell.com/cell-biomaterials/fulltext/S3050-5623(25)00007-8

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#线粒体# #脑部疾病#

14